Причудливые зигзаги Самарских экстремальных авиапочтовых линий

2025-07-11 08:26:27, Рубрики:

ФИЛАТЕЛИЯ.РУ

Не так давно, просматривая лоты на одном из аукционных порталов для коллекционеров, в поле моего зрения попало объявление о продаже марок (?) Самарских экстремальных авиапочтовых линий. Эти миниатюры были представлены как местный выпуск для некоей «локальной корреспонденции».

Любопытная формулировка! Захотелось узнать подробности. Тем более, ни один из официальных каталогов знаков почтовой оплаты этот выпуск не описывает.

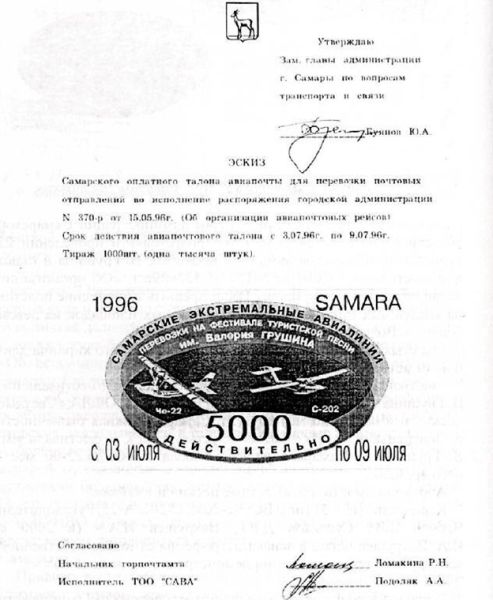

Информация нашлась, но вот однозначных ответов на вопросы она сразу не дала. Имеются, как минимум, две статьи, рассказывающие о событиях, которые способствовали появлению этих марок (марок ли?!). Одна – в разделе «Россика» журнала Израильской филателистической ассоциации, опубликованная не позднее начала 2001 года (скан статьи, к сожалению, не содержит точных выходных данных). В дальнейшем для удобства будем называть её "статьёй в «Россике»". Описано четыре «марки» с одним и тем же рисунком в четырёх цветах.

Вторая – статья в Издании Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина «Краеведческие записки», № 17 от 2014 года. Описана одна «марка», приуроченная к XXIII Фестивалю авторской песни им. Валерия Грушина.

Разница между датами появления статей довольно приличная. Но обе эти статьи связаны авторством одного и того же человека – Д.В. Лышникова. Первая, кроме того, написана в соавторстве с А. Подоляком. Оба автора, судя по содержанию статей, – активные участники событий 1996 года, когда и появились на свет эти необычные «марки». Слово «марки» я теперь не случайно заключил в кавычки. Несмотря на утверждение авторов о том, что они являются «полуофициальными марками воздушной почты Российской Федерации» и что «Корреспонденция, оплаченная этим марками <…>, представляет собой официальную российскую авиапочту», я с этими выводами, как юрист по образованию, согласиться не могу. И докажу обратное, опираясь на нормативные правовые акты, действовавшие в период описываемых событий.

Здесь имеет смысл заострить внимание читателя на том, что 90-е годы минувшего столетия стали периодом становления законодательных основ деятельности молодой Российской Федерации. Законодательство (в широком смысле слова) было в то время, если так можно выразиться, «текучим». В нормативные правовые акты после их издания очень часто вносилось множество изменений и дополнений, они переиздавались в новой редакции, отменялись и издавались новые акты на ту же тему… И это нормально. Сама жизнь всегда заставляет совершенствовать законодательную базу государства и приводить её в соответствие с «реалиями на земле». Особенно это заметно в начале исторического пути, когда страна впервые сталкивается с новыми задачами и вызовами.

И вот вам примечательные факты! Например, с 1 февраля 2020 года прекратили своё действие свыше 3700 правовых актов СССР и РСФСР, формально ещё действовавших на территории Российской Федерации. А 3 сентября 2024 года Министр юстиции Российской Федерации сообщил, что будет подписан приказ Минюста России об отмене всех формально действующих нормативных правовых актов органов юстиции СССР и РСФСР, принятых до 12 декабря 1991 года. Но продолжат действие советские акты (!), принятые органами юстиции совместно с другими ведомствами, и акты, содержащие сведения для служебного пользования и составляющие государственную тайну! Как видите, процесс становления российского законодательства продолжается до сих пор!

Эти примеры я привёл не случайно. Дело в том, что даже юристы порой могут путаться в хитросплетениях нашего законодательства (знаю такие случаи из своей юридической практики). Что́ тогда говорить о людях, по долгу службы далёких от юриспруденции! Очень часто они попадают в ловушку своего упрощённого ви́дения той или иной ситуации без оглядки на юридические тонкости. Так, на мой взгляд, и случилось с авторами упомянутых выше статей. Эти статьи просто изобилуют досадными неточностями и серьёзными ошибками и нестыковками. Вскоре вы сами в этом убедитесь.

А начать нужно с того, почему же вообще возникла идея создания пресловутых Экстремальных авиапочтовых линий. Об этом есть информация в статье, опубликованной в «Россике».

Вот что там написано: «Экстремальная необходимость в организации самарских авиапочтовых линий возникла прежде всего в связи с труднодоступностью сёл Рождествено, Новинки, Шелехметъ, Подгоры и Ширяево Заволжского района во время весеннего паводка и осеннего ледостава. Эти населённые пункты обслуживает почтамт Самары, который осуществляет с ними регулярную связь обычно автотранспортом. В экстремальный период автотранспорт вынужден совершать 200-километровый объезд «Самарской Луки». При использовании для перевозки почты вертолёта почтамт вынужден оплачивать стоимость таких рейсов в размере 3,5 миллиона рублей в час, что делает этот вид транспорта совершенно нерентабельным. Поэтому с целью уменьшения затрат на перевозку почты по маршрутам Самара–село Рождествено и село Новинки–село Шелехметь–Самара, ТОО «САВА» вышло с предложением провести экспериментальные авиапочтовые рейсы гидросамолётами Самарской областной федерации легкомоторной авиации, которые позволяют снизить стоимость одного лётного часа до 250 тысяч рублей (по ценам 1996 г.)».

Ну что ж, цели вполне достойные: улучшить почтовое обслуживание населения отдалённых населённых пунктов и сэкономить государственные бюджетные средства. Всё так. Да вот только не совсем так!

На самом же деле, при попытке создания новых почтовых маршрутов преследовались слегка меркантильные (хотя и вполне понятные) цели отдельной группы людей! Об этом прямо и недвусмысленно заявлено в статье в «Краеведческих записках»:

«Выпуск почтовой продукции и её дальнейшая перевозка по воздуху не были самоцелью. Решалась куда более серьёзная задача. Ещё не был принят закон «Об использовании воздушного пространства», а летать малой авиации где-то было нужно. Авиапарк гидросамолётов уже в то время в Самаре составлял около тридцати единиц. Большая часть полётов совершалась в полулегальном режиме. А в частных мастерских закладывались в стапелях всё новые и новые машины, и большей частью это были именно гидросамолёты. Поэтому авиарейсы, связанные с организацией почтовых авиаперевозок, открывали большие перспективы для малой авиации в Самаре».

«Если б ты знала,

Если б ты знала,

Как тоскуют руки по штурвалу!

Лишь одна у лётчика мечта –

Высота, высота…

Самая высокая мечта –

Высота, высота.» («Обнимая небо». Слова Н. Добронравова, музыка А. Пахмутовой)

И пилотов понять можно и нужно! Их жизнь и небо – одно целое. А время на тот момент было крайне непростое и противоречивое, когда запреты для одних почти легально соседствовали со вседозволенностью для других. Вот авиаторы и искали окольные пути в заветное небо…

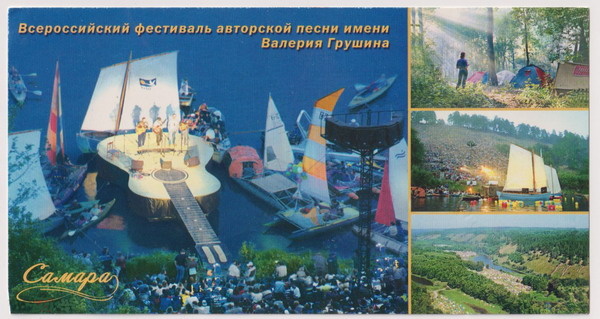

Почтовая карточка 2012 года с видами и символикой Грушинского фестиваля

Думается, стремления и чаяния лётчиков малой авиации Самары хорошо понимал и разделял глава администрации города Олег Николаевич Сысуев, выпускник Куйбышевского авиационного института, проработавший на разных должностях в 1976-1990 годах в Куйбышевском объединённом авиаотряде (правда в статье в «Россике» он ошибочно «назначен» губернатором, а это совсем другой, более высокий уровень государственной службы. И для справки: до 1935 г. – г. Самара; с 27 января 1935 года по 25 января 1991 года – г. Куйбышев; с 1991 г. – снова г. Самара).

Так вот, О.Н. Сысуев поддержал предложение ТОО «САВА» о проведении экспериментальных авиапочтовых рейсов для доставки почтовой корреспонденции в труднодоступные места Самарской области.

Теперь возникает законный вопрос: а что за организация такая Товарищество с ограниченной ответственностью «САВА», и какую роль во всей этой истории она играет? То, что она существовала в 1996 году, можно найти на специализированных сайтах Федеральной налоговой службы. Но вот нигде в открытых источниках не сохранилось даже малейшего намёка на то, чем же занималось это товарищество, какими видами деятельности! Оставалось только предположить, что это были работы, связанные с перевозками и/или доставкой грузов, и то́, что товарищество тесно взаимодействовало с местной федерацией легкомоторной авиации. Иначе с чего бы эта организация вышла с предложением об организации доставки почты за пределы города, да ещё и при помощи гидросамолётов? Кстати, авторы статей, Лышников Д.В. и Подоляк А.А., были сотрудниками ТОО «САВА», о чём прямо говорится в их статьях.

Но! Ох, как много этих «НО» уже есть и ещё будет!

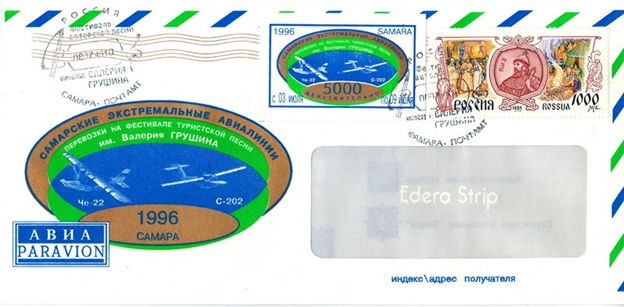

В моей коллекции имеется конверт с символикой Грушинского фестиваля, описанный в статье в «Краеведческих записках». Но в статье показана только его лицевая сторона.

Зато оборотная сторона преподнесла неожиданный сюрприз. На ней перечислены участники проекта авиапочтовой связи во время проведения фестиваля авторской песни.

И среди них – Самарский медальерный двор «САВА»! Вот это поворот!

В обеих статьях говорится только об одном ТОО «САВА», с которым заключали договор дважды (на три экспериментальных полёта в мае-июне и на один – во время проведения Фестиваля авторской песни им. В. Грушина в начале июля 1996 года). Значит, в обоих случаях это и был медальерный двор. И, на минуточку, Самарский медальерный двор – частное семейное предприятие, созданное медальером Александром Владимировичем Абрашиным, проживавшим в городе Самара. И ещё один чрезвычайно любопытный момент, подтверждающий, что это был именно медальерный двор, и авторы статьи были сотрудниками этого предприятия.

Д.В. Лышников, описывая работу временного почтового отделения на фестивале, пишет: «На <…> корреспонденции почта делала отметку специальным клеймом…».

Этакая оговорочка по Фрейду! Почта применяет штемпели! Имеется много их разновидностей, но все они – штемпели. А вот клейма ставятся на значках, знаках, наградах, ювелирных изделиях и т.п. Самарский медальерный двор и занимался изготовлением знаков и наград, в частности, казачьих. И, видно, слово «клеймо» так часто встречалось в обиходной речи автора статьи, что он машинально применил его и для почтового штемпеля!

Интрига закручивается!

Полный текст статьи читайте ЗДЕСЬ>>>

И.Л. Шевченко

Другие статьи автора

Зазеркалье политической карты мира Мира Филателии

Зазеркалье политической карты мира Мира Филателии. Окончание

Дом-шар и марки Республики Кугельмугель

Орден Гвоздя

Остров Барб и его марки

Огюст Бурди и его марки

История, случившаяся сто лет назад

Почтовые призраки. Тайна «марок мормонов»

Острова, «призраки» и... козы

Почтовые призраки. Остров Роз

Королевство Седанг. Неизвестные страницы истории известного Королевства

Юбилейные виньетки в водовороте тайн, страстей и загадок

Республика с именем древнеримской богини

Почтовые призраки. Карнавальная феерия

Как не заблудиться в дебрях фантазий