Мурановские просторы

2025-07-09 14:00:27, Рубрики:

ФИЛАТЕЛИЯ.РУ

Есть милая страна, есть угол на земле…

Е.А. Баратынский

Есть в старинных особняках и усадьбах что-то завораживающее и таинственное. Каждый из этих домов хранит в себе дух своего хозяина — его уклад жизни, интересы, семейные тайны. Посещая такие места всегда хочется окунуться в атмосферу прошлого, посмотреть, как и чем жили их обитатели, погрузиться в удивительный мир русского дворянства.

В одно из таких тихих и уютных мест я хочу сегодня вас пригласить...

* * *

Все владельцы усадьбы Мураново, а их было четыре семейства — Энгельгардты, Баратынские, Путята и Тютчевы, — всей душой любили это место — тихий уголок, окруженный с одной стороны еловым лесом и деревенскими домами, а с другой — лугом и прудом с безмятежной гладью воды.

Я помню ясный, чистый пруд;

Под сению берез ветвистых,

Средь мирных вод его три острова цветут;

Светлея нивами меж рощ своих волнистых,

За ним встаёт гора...

Так описывал поэт Баратынский это уютное фамильное гнездышко...

Впервые село, вернее, сельцо Мураново и принадлежащая к нему деревня Григорова упоминается в Межевой книге в 1767 году. Там же приводится опись всех «мурановских просторов» — пашенная земля, лес, сенные покосы, огороды, дороги, березовая роща, пруд, речка Талица. Ко всему этому «прилагаются» крестьяне, всего семьдесят четыре души. Принадлежало все это богатство князю М.И. Оболенскому. Потом Суровшикову, Сипягину, Дудышкину, Черевину...

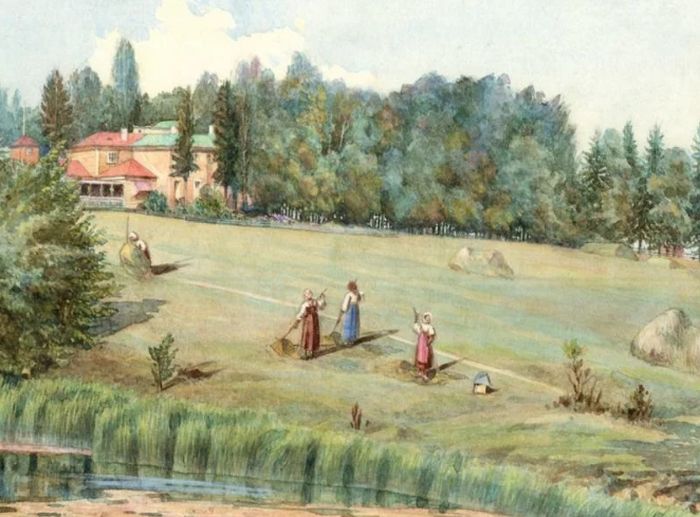

Вид на пруд с Барского луга

В 1816 году надворный советник А.Г. Черевин продает сельцо Мураново за 40 тысяч рублей Екатерине Петровне Энгельгардт, согласно купчей — вместе с деревней Григорово, «с пашнями и сенокосами, всякой скотиной и дворовыми людьми»…

Сенокос на Барском лугу в Мураново

Барский луг, 2025 год. Вид на прачечную

С этого момента, заурядная помещичья усадьба, расположенная в захолустье Московской губернии, со временем превращается в настоящее «литературное гнездо», которое с удовольствием посещают поэты и писатели.

Екатерина Петровна Энгельгардт

Екатерина Петровна Энгельгардт (1770-е – 1821) была дочерью одного из самых богатых людей Москвы — Петра Алексеевича Татищева и женой отставного генерал-майора Льва Николаевича Энгельгардта (1766–1836), участника многочисленных военных походов и автора исторических мемуаров.

Портрет семьи Энгельгардт. 1816 г. Мураново

Единственный сын Энгельгардтов страдал психическим расстройством, поэтому все имущество, включая имение Мураново, унаследовали дочери.

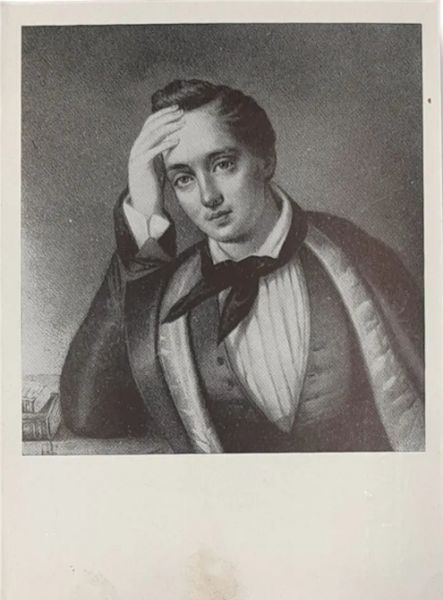

Старшая дочь Анастасия Львовна (1804-1860) в 1826 году вышла замуж за поэта Евгения Абрамовича Баратынского (1800-1844) и получила в приданое усадьбу.

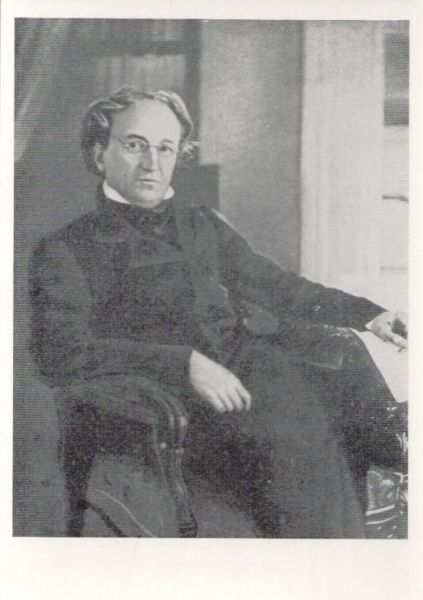

Е.А. Баратынский, открытка

В 1837 г. ближайший друг Баратынского – литератор Николай Васильевич Путята (1802-1877) стал мужем младшей дочери Энгельгардтов Софьи Львовны (1811-1883).

В 1836 году умирает Лев Николаевич Энгельгардт и с этого момента всем хозяйством и управлением в усадьбе занимается Баратынский.

Евгений Абрамович с молодых лет увлекался садоводством и огородничеством. В своем родовом имении Мара, в Тамбовской губернии, он с превеликим удовольствием сажал смородину, разбивал грядки, укрывал на зиму розы, и, учась в Пажеском корпусе, заваливал мать письмами с просьбой во всех мельчайших подробностях описывать, как идут дела в саду... Все свои мечты и желания он воплотил в Мураново.

У Баратынских большая семья — три сына и четыре дочери. Дом им становится тесным, и поэт приступает к строительству нового, который был возведен по его проекту и под личным строгим контролем.

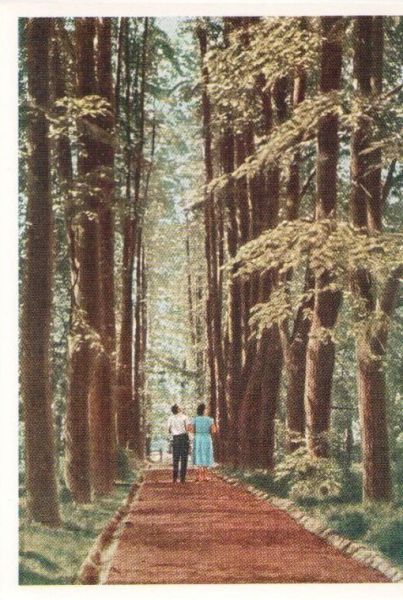

Д.В. Путята. Мураново. Часть дома с южной верандой, 1878 г. Акварель

Учеба в Пажеском корпусе и увлечение архитектурой не прошли даром — на холме вырос дом с башенками из красного кирпича, построенный по передовым, по тем временам, технологиям — вертикально поставленные бревна, обложенные кирпичом. Под окнами был разведен цветник, возведены оранжереи, в которых выращивались персики и ананасы, на крытой террасе, между прихожей и библиотекой, размещался Зимний сад. За домом располагалась липовая аллея, сохранившаяся до наших дней.

В самом доме было (осталось и сейчас) 20 комнат, каждая из которых оборудована камином или печью. Внешняя красота особо не заботила Баратынского, ему нужен был удобный для проживания особняк.

На территории усадьбы, помимо главного дома и оранжерей, были построены: сторожка, конюшня, баня, прачечная, гладильная, ледник, кучерская, амбар, детский домик, колокольня.

В январе 1843 года Баратынский пишет своему другу Путяте и его жене: «Слава Богу, дом хорош, очень тепел. Были и большие морозы, и сильные ветры: мы не чувствовали ни тех, ни других и, что в особенности редко в деревенских домах, никогда не знали, с которой стороны непогода... Дом отделан вполне: в два полных этажа, стены обштукатурены, полы выкрашены, крыт железом».

Баратынские уделяли особое внимание образованию детей. Вместе с ними в доме всегда жили учителя. Для уроков была оборудована специальная комната без окон (чтобы ничто не отвлекало от учебы), которую ребята прозвали «тужиловкой».

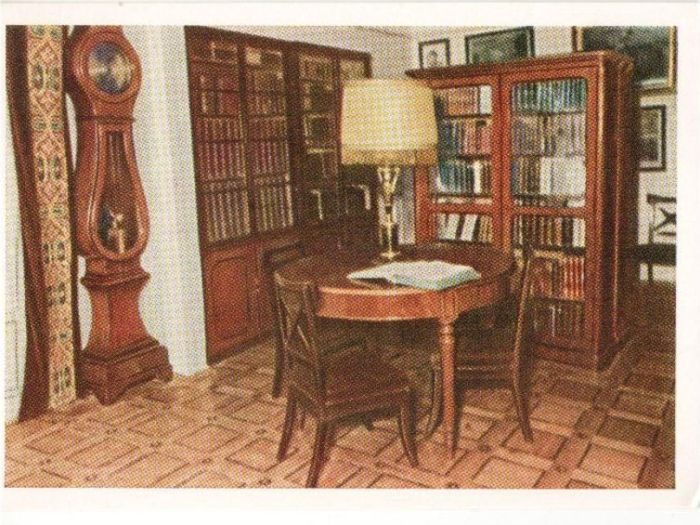

А длинными зимними вечерами обитатели Мураново собирались вместе в столовой, за чашкой чая, смотрели домашние спектакли, занимались рукоделием у камина или читали. Баратынский следил за новинками русской и зарубежной литературы и мурановская библиотека, которая насчитывает несколько сотен книг на нескольких языках, регулярно пополнялась.

В Мураново, в своем рабочем кабинете, Баратынский напишет свою последнюю поэтическую книгу «Сумерки».

В 1843 году и без того слабое здоровье Анастасии Львовны совсем расшаталось и оставив младших детей у Путят в Петербурге, Баратынские уехали в Париж, затем в Италию. Пребывание за границей пошло семейству на пользу, о чем они и сообщали родственникам. Известие о скоропостижной смерти Евгения Абрамовича стало для всех шоком. Он умер от сердечного приступа у постели своей жены, которой накануне, во время прогулки, стало плохо и она потеряла сознание. Баратынскому было 44 года.

Почти год, из-за бюрократических проволочек, Анастасия Львовна не могла вывести тело мужа на родину. Когда, наконец, ей это удалось, она привезла его в Петербург и похоронила в Александро-Невской лавре. В Мураново вдова приехала всего на несколько дней, забрать вещи. Жить без Евгения Абрамовича она там не хотела и дом по семейному разделу переходит в собственность ее сестре — Софье Львовне Путята.

Путята очень бережно и нежно относились не только к самому дому и саду, но и к вещам, которые не стала забирать вдова Баратынского. Н.В. Путята был связан с литературной богемой и в Мураново стали появляться гости: Н.В. Гоголь, С.Т. и К.С. Аксаковы, С.А. Соболевский, С.Д. Полторацкий. Так постепенно усадьба превратилась в «литературное гнездо», известное далеко за пределами Московской губернии.

В 1869 году дочь Путят Ольга Николаевна выходит замуж за младшего сына Ф.И. Тютчева Ивана, который и стал хранителем и собирателем наследия отца.

На окне висят шторы, вышитые Эрнестиной Фёдоровной, вдовой поэта Тютчева

Иван Федорович привозил в Мураново все, что касалось его отца — книги, портреты, записки, автографы, личные вещи.

Все это собиралось по крупицам, в том числе было привезено из родового имения Тютчевых в Орловской губернии.

Интересен тот факт, что сам поэт Федор Иванович Тютчев в Мураново ни разу не был, только в своих письмах он пару раз упоминает это имение.

И.Ф. Тютчев привозит в Мураново свою овдовевшую мать Эрнестину Фёдоровну. Для нее он построил усадебную церковь и небольшой флигель, в котором и сегодня живут их потомки, которым предоставлено пожизненное право пользоваться усадьбой.

Флигель

В Мураново вдова Тютчева готовила к печати сочинения мужа. Сюда часто приезжал Иван Сергеевич Аксаков (1823-1886). Он был женат на старшей дочери поэта Анне Фёдоровне (1829-1889).

Семья Тютчевых стала хранительницей наследия поэтов Тютчева и Баратынского, а также их близких родственников. Все предметы, представленные сегодня в музее — подлинники, включая шторы и диванные накидки, которые зимними вечерами вышивала Эрнестина Фёдоровна.

Ф.И. Тютчев

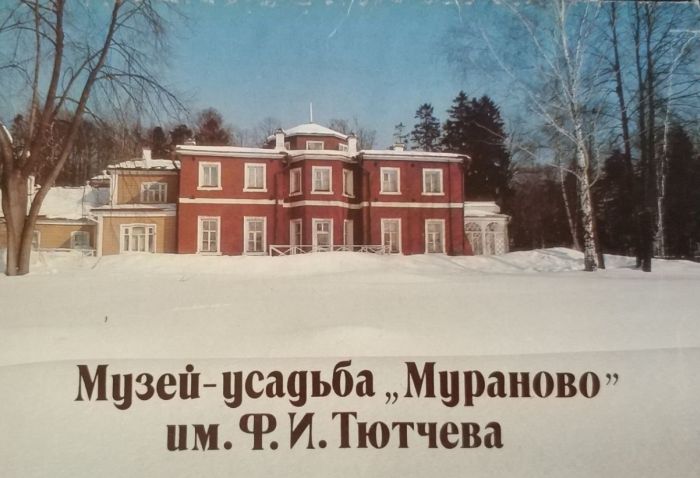

В 1918 году Тютчевы приняли решение о передаче усадьбы государству, после чего получили на нее охранную грамоту.

В 1920 году в Мураново был открыт музей имени поэта Ф.И. Тютчева, первым директором которого стал внук поэта Н.И. Тютчев. Затем руководство музеем принял племянник Николая Ивановича Кирилл Васильевич Пигарев. Оба они похоронены у стен усадебного храма.

В 1917 году Николай Иванович Тютчев спас усадьбу от разграбления, когда местные крестьяне, проникшись революционными идеями, пришли «раскулачивать помещиков», на крыльцо вышел Николай Иванович и спокойно спросил: «Что плохого вам сделали Тютчевы?». Мужики сконфуженно потоптались и ушли...

Усадьба Мураново — место переплетения людских судеб и пример настоящего родового гнезда, сохраненное потомками людей, живших здесь когда-то... Тихое уютное место, в котором нужно обязательно побывать...

Фото автора

Открытки и конверты из открытых источников

Мурановскими просторами любовалась Елена Кравцова