Юбилей Метрополитена

2025-05-15 15:19:10, Рубрики:

ФИЛАТЕЛИЯ.РУ

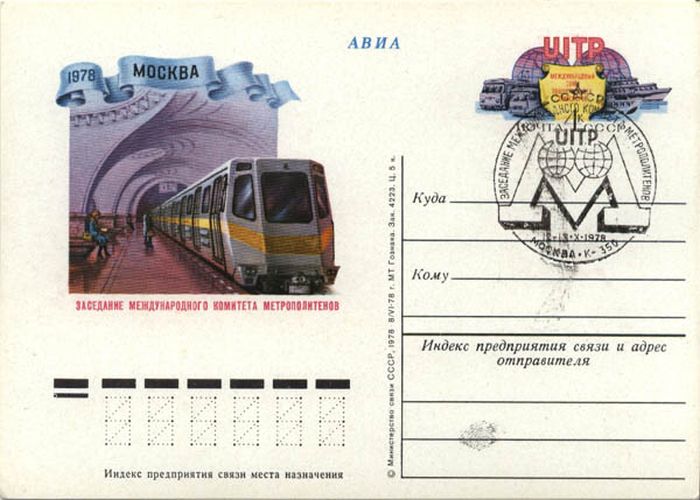

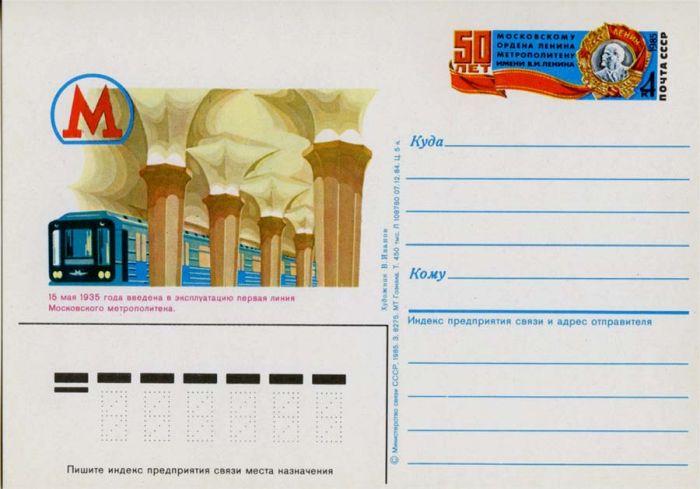

90 лет тому назад, 15 мая 1935 года, в Советском Союзе торжественно открыли первую очередь Московского метро. Сегодня Московский метрополитен является одним из крупнейших и красивейших в мире.

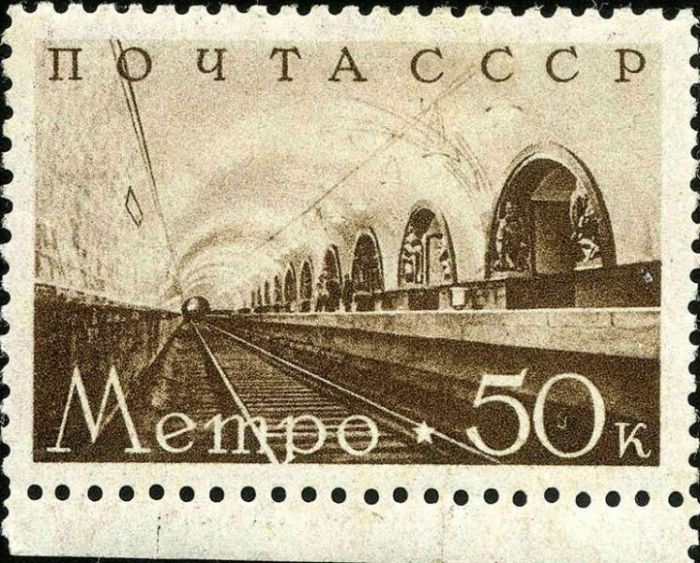

В январе 1935 года почта СССР выпустила серию марок, посвященную строительству первой очереди Московского метрополитена (1932-1935). Последняя марка этой серии — «Библиотека им. Ленина», зелёного цвета номиналом 20 коп., на которой впервые в мире была изображена станция метро.

Немного истории

Первое метро построили в Лондоне в 1863 году. Это была линия из семи подземных станций длиной 3,6 км, где, с промежутком в 15 минут, курсировали паровозы. Первое метро, или tube – труба, как его прозвали англичане, проходило по неглубоким туннелям и открытым траншеям. Через пять лет метро появилось в Нью-Йорке.

В 1890 году в Лондоне и Нью-Йорке вместо паровозов в метро ходили поезда на электрической тяге. С этого времени метрополитен стал очень выгодным предприятием и его начали строить во многих городах мира — в 1896-м в Будапеште и Глазго, 1897-й в Бостоне, 1900-й в Париже, 1902-й — в Берлине, в 1907-м — в Филадельфии, в 1912-м — в Гамбурге, в 1913-м — в Буэнос-Айресе, в 1919 — в Мадриде, в 1924-м — в Барселоне, 1925-м — в Афинах, 1926-м — в Сиднее, 1927-м — в Токио...

Транспорт Москвы

Почти три столетия извозчики оставались безраздельными хозяевами московских улиц и лишь в сороковых годах XIX века в Москве появились «линейки» — экипажи для перевозки нескольких седоков по постоянному маршруту - «линии».

В 1872 году в Москве запустили конно-железные дороги — «конки», а в 1899 году — трамваи.

К Всемирной промышленной выставке 1900 года в Париже открыли метрополитен, а уже через год в России появились первые проекты «электрической железной дороги большой скорости внеуличного типа» для Санкт-Петербурга и Москвы.

Проектировщики хотели сделать метро как можно более открытым. Тоннели составляли меньшую его часть, большинство же линий планировалось пустить по эстакадам, неглубоким тоннелям или насыпям. Смелые идеи инженеров поддерживали предприниматели и чиновники, но денег на их реализацию в казне не оказалось.

В 1912 году население Москвы приблизилось к 2-м миллионам. Тогда власти вспомнили о метрополитене и сами организовали разработку проекта. Специалисты городской управы подготовили документ «Основные положения проекта», в котором, учитывая радикально-кольцевую планировку Москвы, предусматривалось создание трех первоочередных диаметров и линий по Садовому кольцу в отдаленной перспективе.

На этот раз намерения властей были самыми серьезными, но началась Первая Мировая война, затем — Революция, сразу перешедшая в Гражданскую войну...

После десятилетий голода и разрухи население в Москве опять стало расти и к началу 30-х годов достигло 4 млн человек. В июне 1931 года на пленуме ЦК ВКП(б) было принято постановление о том, что «повседневная работа по улучшению городского транспорта не разрешает в целом общей проблемы транспорта в столице, поэтому необходимо приступить к подготовительной работе по сооружению метрополитена в Москве как главного средства разрешающего проблемы быстрых и дешевых людских перевозок».

Уже 23 сентября 1931 года был создан Метрострой, или Управление государственного строительства по проектированию и сооружению Московского метрополитена. Его возглавил Павел Ротерт, опытный инженер, руководивший строительством Днепрогэса. Куратором стройки от ЦК ВКП(б) был назначен Лазарь Каганович.

Сначала решили обойтись открытым способом прокладки тоннелей, который возможен при их неглубоком заложении — не более 12-15 метров от поверхности. Но когда на опытном участке повредили трубы водопровода и канализации поняли, что надо вести тоннели глубже, а значит, проходить их придётся закрытым способом, как шахты.

В 1933 году в Англии был куплен проходческий щит. Когда 130-тонный агрегат собрали на площади около Большого театра, люди смотрели на него как на диво, мало кто верил, что такая махина заработает. Потом щит разобрали и спустили под землю на участок площадь Свердлова – площадь Дзержинского. Машина успешно работала под управлением двух англичан…

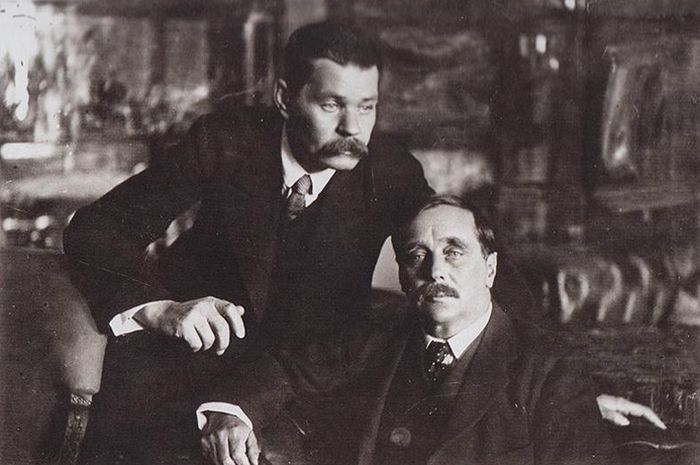

Другой англичанин, знаменитый писатель – фантаст Герберт Уэллс, которого в 1920 году приглашали «приехать к нам лет этак через 10», взял, да и приехал. Во время своего повторного визита в Москву он ознакомился с проектом Московского метро и посоветовал радушным хозяевам «не тешить себя утопиями, а закупить в Англии 1000 автобусов для организации нормального пассажирского движения в Москве».

Одна из причин по которой Московское метро стало глубоким состояло в том, что метрополитен строили не просто как общественный транспорт, но и как бомбоубежище. В 1932 году в Люберцах построили несколько секций метро-тоннеля неглубоко под землёй. С самолёта сбросили несколько фугасных бомб и тоннель не прошёл испытание… В годы Великой Отечественной войны именно глубокое залегание станций метрополитена (до 40-45 метров) дало возможность использовать их как надежные бомбоубежища.

С начала войны метро заработало в двух режимах: днём в обычном, транспортном, а ночью – как бомбоубежище на полмиллиона человек.

Под землёй проводились совещания и торжества. 6 ноября 1941 года на станции «Маяковская» состоялось торжественное заседание посвященное 24-й годовщине Октябрьской революции. На станции «Кировская» почти всю войну находился штаб противовоздушной обороны Москвы и некоторые отделы Генштаба.

Станции метро

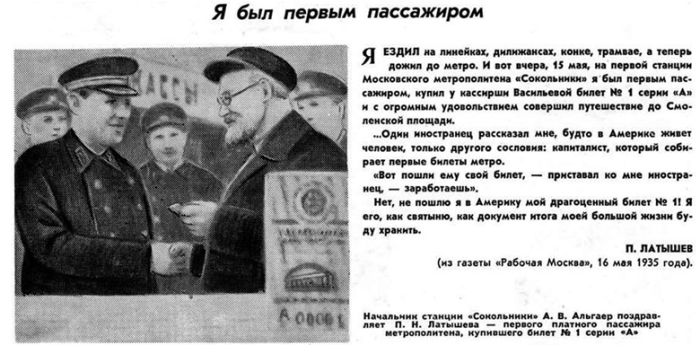

Но вернёмся в 1935 год, когда 15 мая состоялось торжественное открытие Первой очереди метро: «Сокольники» – «Парк культуры», «Охотный ряд» – «Смоленская». Всего 13 станций. Протяжённость линий была 11,2 км. Время прохода поезда по линии составляло 23 минуты.

В 1936 году метро перевозило в сутки до 180 тысяч пассажиров. Через год, на Всемирной выставке 1937 года в Париже, три станции Московского метро – «Сокольники», «Красные ворота», «Дворец советов», получили дипломы Гран-При всемирной выставки.

Строительство второй очереди метро со станциями – «Смоленская» - «Киевская», «Площадь Свердлова» - «Сокол» завершилось в 1938 году и в 1940 году метрополитеном перевозили в сутки уже около 1 млн пассажиров…

В декабре 1941 года, когда непосредственная угроза Москве миновала, метростроевцы продолжали строительство 3-й очереди и к концу войны открылись еще семь станций – по линиям – «Курская» - «Стадион имени Сталина» (теперь «Измайловский парк»), «Площадь Свердлова» - «Завод им. Сталина» протяженностью 13,3 км. 1 января 1943 года в эксплуатацию сдали участок от «Площади Свердлова (ныне «Театральная» до «Завода им. Сталина (ныне Автозаводская) с промежуточными станциями «Новокузнецкая», «Павелецкая». 18 января 1944 года вступил в действие участок от «Курской» до «Стадион им. Сталина» со станциями «Бауманская», «Электрозаводская», «Сталинская» (ныне «Семеновская»).

Четвертая очередь метро – строительство кольцевой линии с 12 станциями была сдана в 1954 году и её протяжённость составила 19,33 км. Первые шесть станций кольцевой линии «Парк культуры», «Октябрьскую», «Добрынинскую», «Павелецкую», «Таганскую» и «Курскую – начали проектировать в конце войны и их архитектура подчеркивает триумф государства – победителя. Станция «Октябрьская» - здесь всё строго и торжественно. Главное украшение – барельефы с изображением воинов на потолке и лавровые ветви.

Станция «Павелецкая» - подземный храм из мрамора. Величественные колонны по углам станции замерли словно солдаты в почетном карауле… На торцевой стене станции золотой герб СССР – символ страны – победительницы, его поддерживают рабочий с молотом и колхозница с серпом — главная опора Советского государства.

Самая большая и величественная станция кольцевой и всего московского метрополитена – «Комсомольская кольцевая» вступила в строй в 1952 году. Вместо обычной высоты перронного зала 5,5 метров, здесь высота 9 метров, ширина зала увеличена с традиционных 8 метров до 11 метров, а длина зала 159 метров. В украшении станции широко используется массивная лепнина, многоцветная мозаика с использованием золота. Станцию освящают хрустальные люстры диаметром в 2,5 метров.

«Комсомольская» рассчитана на огромный поток пассажиров, прибывающих сюда с трёх московских вокзалов и архитекторы хотели представить им станцию как визитную карточку столицы…

В марте 1953 года вагоны метро оборудовали системой радиовещания и впервые прозвучало теперь уже всем знакомое: «Осторожно! Двери закрываются! Следующая станция…».

Билет в метро

Первый билет в метро был такой же как и на железой дороге. Пассажир покупал билет в кассе проходил мимо дежурного в железнодорожной форме, который проверял и компостировал его. Красный билет давал право на проезд от «Сокольников» до «Парка культуры», желтый — обратно.

В 1936 году картонные билеты заменили бумажными талонами. Они были желто-красные, как вагоны метро с эмблемой метрополитена в центре.

Первые билеты стоили 50 копеек, затем 40, а с октября 1935-го – 30 копеек. В 1942 году вернулись к 40 копейкам, в 1948-м цена вновь выросла до 50 копеек.

Первого января 1961 года сталинский полтинник превратился в хрущёвский пятак, который и составлял стоимость проезда в Московском метро целых 30 лет, до апреля 1991 года.

Эпилог

В апреле 2005 года Почта России выпустила блок на котором были две марки номиналом 5 и 10 рублей. На них были изображены – первая линия Московского метрополитена - «Сокольники» - «Парк культуры» и современный план Московского метро.

Через десять лет — 30 апреля 2015 года в серии из четырех марок «Оружие Победы. Бронепоезда», на марке номиналом 12 рублей, был изображен бронепоезд «Московский метрополитен».

Возможно, Почта России выпустит марку, посвященную 90-й годовщине открытия первых станций Московского метрополитена?!

Михаил Севастьянов

Иллюстрации из открытых источников

Другие статьи автора:

История на марках. Герб Советского Союза

Первые Герои Советского Союза на почтовых марках

Арктика на марках. Земля Франца-Иосифа

Стратостаты и стратонавты на почтовых марках

Прошлое и будущее дирижаблей. Полузабытые гиганты неба

Олимпийские творцы

Загадка одной марки

«Достучаться до САМОГО». Эстафета поколений

Фестиваль молодежи — фестиваль мира

Вселенная Эдвина Хаббла

Первые перелеты через океан

Le petit Santos — Герой Бразилии

Первые и последние марки Советского Союза

Счет потерь американских самолетов на марках Вьетнама

Выставки на марках

Иберо-Американская выставка в Севилье

Письма из Китая

Вопрос филателистам

Три письма из Китая

Открытки из Китая в Германию 1912-1913 гг.

Люди, «перевернувшие» Землю

«Черное золото» на почтовых марках

История баскетбола на почтовых марках

Первые памятные марки Америки

Круглый стол. Загадка одной марки

Первые олимпийские марки КНР

Вторая Олимпиада КНР

Организация Объединенных Наций на почтовых марках

Уникальная открытка

Комментатор Священного писания

Письма XIX века

Марочные тетради

Первые альбомы для марок

Филателистический автограф. В.В. Горбатко и Томас Стаффорд

Два автографа Гагарина

Позывной «Чайка»

Отто Юльевич Шмидт. Загадка одной марки

Неизвестный Герой Советского Союза

Филателистический авторгаф Чарльз Дьюк